Апологеты капитализма стараются убедить общественное мнение, будто сокращение заработной платы является неизбежным последствием экономического кризиса, для преодоления которого необходимы дальнейшие лишения «в интересах страны», как будто кризис - нечто необъяснимое, чуждое этим производственным отношениям и без классовых очертаний. Это утверждение очень далеко от истины.

Прежде всего, мы должны подчеркнуть, что кризис - это не просто «кризис экономики» без каких-либо определений, а «кризис капиталистической экономики», возникший из-за противоречий капитализма и свойственный капиталистическим производственным отношениям. Более того, в такой ситуации говорить об «интересах страны» неверно и ложно, поскольку страна делится на антагонистические классы, которые не имеют и не могут иметь общих интересов.

Из-за самой сущности капиталистических производственных отношений (обратной пропорциональности между заработной платой и прибылью) капиталисты всегда пытались сжать заработную плату, но пока существовал СССР, чтобы предотвратить радикализацию борьбы рабочего класса, капиталисты были обязаны предоставлять более высокую заработную плату, льготы и социальные услуги. Холодная война была золотым веком социал-демократии и её социального компромисса. С тех пор, как не стало СССР, капиталисты полностью восстановили свою политическую власть и сделали прибыль единственной независимой экономической переменной без гибкости вниз. Оплата труда во всех своих формах, прямой (заработная плата), отсроченной (пенсия) или косвенной (социальные услуги), любое другое распределение прибавочной стоимости может быть поставлено под вопросом, уменьшено и сокращено, за исключением прибыли. Общая конкуренция между монополиями, империалистическими странами и блоками усилила эту тенденцию и положила конец традиционной социал-демократической политике компромисса и социального мира.

Примером вышеизложенного является ускорение процесса европейской интеграции после 1991 года. В Италии этот процесс и, особенно, вступление в систему евро в качестве единой европейской валюты было осуществлено путём снижения заработной платы и наложения обременительных экономических лишений на рабочий класс и другие слои народа. В то время лево-центристские правительства стремились представить лишения как временно необходимые во имя светлого будущего в объединённой Европе. История раскрыла их ложь. С самого своего начала, объединённая Европа показала своё истинное лицо империалистического конгломерата, врага рабочих и народов, нацеленного на усиление эксплуатации и грабежа наёмного труда. Ничего положительного не пришло от процесса европейской интеграции к рабочему классу, а только постоянное ухудшение условий жизни задолго до начала кризиса.

В частности, в Италии введение евро было осуществлено мошенническим путём, через фальсификацию национального учёта, чтобы формально соответствовать параметрам Маастрихтского договора в то время, как экономика Италии была далека от них. Потеря возможности использовать девальвацию для повышения конкурентоспособности из-за фиксированного обменного курса (1 евро = 1 927,36 лир), антиинфляционная политика бюджетной строгости, ударившая по пенсиям и социальным услугам и ослабление классовой борьбы реформистскими профсоюзами, поддерживавшими антирабочие меры левоцентристских правительств, совместно способствовали понижению заработной платы ещё до начала кризиса. Более того, многие цены были переведены на евро по курсу 1 к 1000, без вмешательства правительства и органов надзора. Снижение заработной платы вызвало падение внутреннего спроса, затронувшее, в конечном итоге, те подсекторы, которые в наибольшей степени извлекли неоправданную выгоду от конвертации цен из лиры в евро (торговля, рестораны, бары и общественное питание и т. д.). Таким образом, часть буржуазии тоже была затянута в омут кризиса, но конечным результатом этих процессов оказался огромный переход богатства от народа к крупному капиталу.

Последний кризис, несомненно, способствовал ухудшению условий жизни трудящихся, но в долгосрочной перспективе это не первая причина снижения заработной платы. Как нас учил Карл Маркс, сокращение заработной платы является неизбежной тенденцией при капиталистических производственных отношениях. Здесь мы должны синтетически вспомнить различие Маркса между номинальной (денежной) заработной платой, реальной заработной платой и относительной заработной платой. Номинальная заработная плата - это сумма денег, которую получает рабочий, формальная цена рабочей силы. Реальная заработная плата - это количество товаров и услуг, которые рабочий может купить за номинальную заработную плату. Относительная заработная плата рассматривается в её соотношении к прибыли, поскольку обе являются составляющими распределения произведённой прибавочной стоимости. Она измеряет динамику социального положения рабочего. Заработная плата является ценой рабочей силы, определяется и зависит от её стоимости, то есть от количества товаров, услуг и духовных ценностей, исторически необходимых с социальной точки зрения для воспроизводства рабочей силы. Эта стоимость изменяется с экономическим, культурным, научным и техническим развитием общества и имеет тенденцию к возрастанию. Простой пример: до того, как смартфоны появились на рынке, никто в них не нуждался, но вскоре они стали нужны всем. Цена никогда точно не отражает стоимость, из которой она происходит, в первую очередь из-за соотношения спроса и предложения и, во вторую очередь, из-за прочих рыночных условий. В результате реструктуризации производственного процесса (реорганизации разделения труда) и технологического замещения рабочей силы машинами, предложение рабочей силы обычно превышает спрос и это объективно определяет постоянную тенденцию к снижению заработной платы при капитализме. Это одно из главных противоречий капиталистического рынка труда: стоимость рабочей силы исторически растёт, но цена рабочей силы (заработная плата) имеет тенденцию падать до своего физиологического предела и, в некоторых случаях, даже ниже его. Реальная заработная плата зависит не только от размера номинальной заработной платы, но и от многих других переменных, таких как уровень цен и инфляция, налогообложение, уровень безработицы, все то, что может повлиять на соотношение между предложением рабочей силы и спросом. Даже в случае повышения номинальной заработной платы, реальная заработная плата может уменьшаться под влиянием повышения цен, или налогообложения, или девальвации денежной массы, если их рост более чем пропорционален увеличению номинальной заработной платы. Как было сказано ранее, относительная заработная плата является частью распределения произведённой прибавочной стоимости наряду с прибылью. При данной величине прибавочной стоимости, если прибыль увеличивается, заработная плата автоматически уменьшается. Из этой обратной пропорциональности заработной платы и прибыли объективно возникает непоправимый конфликт между трудом и капиталом. С одной стороны, в особенно благоприятных рыночных условиях, может произойти увеличение как номинальной, так и реальной заработной платы, но «... пропорциональная заработная плата может уменьшаться, даже если реальная заработная плата увеличивается вместе с номинальной заработной платой, то есть вместе с денежной стоимостью труда, при условии, что она не увеличивается в той же пропорции, что и прибыль. Если, например, во времена хорошего бизнеса заработная плата увеличивается на 5%, а прибыль увеличивается на 30%, пропорциональная, относительная зарплата не увеличивается, а уменьшается ... ». [8] С другой стороны, капитализм постоянно повышает производительность и интенсивность труда применяя новые трудосберегающие технологии и формы разделения труда, позволяющие сократить необходимое рабочее время для получения средств существования для воспроизводства рабочей силы и увеличить прибавочное рабочее время, из которого происходят прибавочная стоимость и прибыль. В связи с этим существует объективная тенденция к снижению относительной заработной платы. Как правило, даже в те редкие и короткие периоды, когда реальная заработная плата и материальные условия жизни рабочих улучшаются, это «... не устраняет контраст между интересами рабочего и интересами капиталиста ...», [9] потому что относительная заработная плата всё равно снизилась, а социальный разрыв по отношению к капиталистам вырос .

В то время как капиталистическая прибыль надёжно защищена политической властью буржуазии, в Италии растут социальные различия и разрыв между богатыми и бедными. ЕЦБ искусственно стимулирует инфляцию и способствует обострению этой ситуации, уменьшая реальную заработную плату, то есть покупательную способность трудящихся. Кроме того, при обратной пропорциональности между заработной платой и уровнем безработицы и при нынешнем высоком уровне последнего, предложение рабочей силы превышает спрос, что в общем носит структурный характер, но усугубляется в кризисных ситуациях.

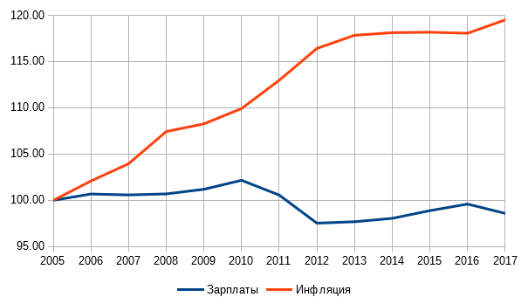

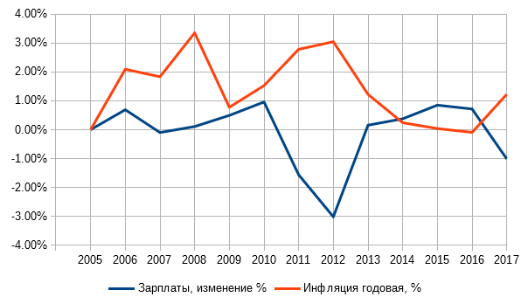

Вышесказанное подтверждается, на основе данных ОЭСР, в табл. 3.1, где рассматриваются среднегодовая валовая номинальная заработная плата, её индекс W и инфляция (процентное годовое изменение и индекс).

Табл. 3.1 – Средняя годовая валовая номинальная заработная плата и инфляция (индекс и годовое изменение) в 2005-2017 гг.

|

|

Средняя годовая зарплата

постоянные цены в евро 2017г.

|

W

|

Инфляция

|

|

индекс 2005=100

|

%

|

%

|

индекс 2005=100

|

|

2005

|

29,630.33

|

100.00

|

0.00%

|

1.99%

|

100.00

|

|

2006

|

29,834.76

|

100.69

|

0.69%

|

2.09%

|

102.09

|

|

2007

|

29,805.48

|

100.59

|

-0.10%

|

1.83%

|

103.96

|

|

2008

|

29,837.94

|

100.70

|

0.11%

|

3.35%

|

107.44

|

|

2009

|

29,985.41US

|

101.20

|

0.49%

|

0.77%

|

108.27

|

|

2010

|

30,272.54

|

102.17

|

0.96%

|

1.53%

|

109.92

|

|

2011

|

29,800.04

|

100.57

|

-1.56%

|

2.78%

|

112.98

|

|

2012

|

28,902.03

|

97.54

|

-3.01%

|

3.04%

|

116.42

|

|

2013

|

28,946.86

|

97.69

|

0.16%

|

1.22%

|

117.84

|

|

2014

|

29,055.92

|

98.06

|

0.38%

|

0.24%

|

118.12

|

|

2015

|

29,302.24

|

98.89

|

0.85%

|

0.04%

|

118.17

|

|

2016

|

29,512.07

|

99.60

|

0.72%

|

-0.09%

|

118.06

|

|

2017

|

29,213.56

|

98.59

|

-1.01%

|

1.23%

|

119.50

|

|

Источник: ОЭСР, наша обработка

|

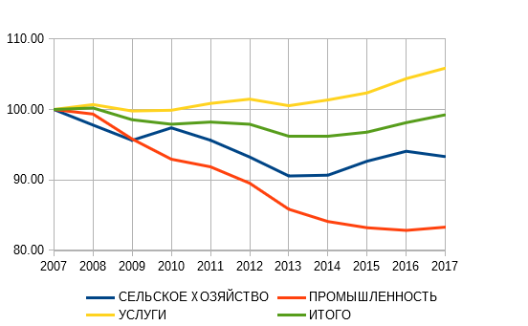

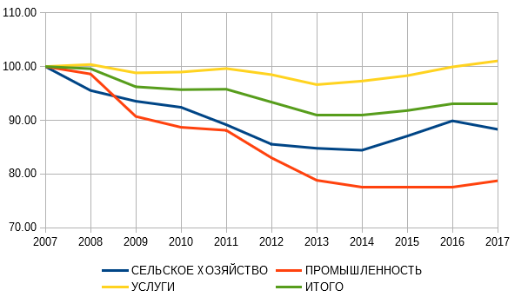

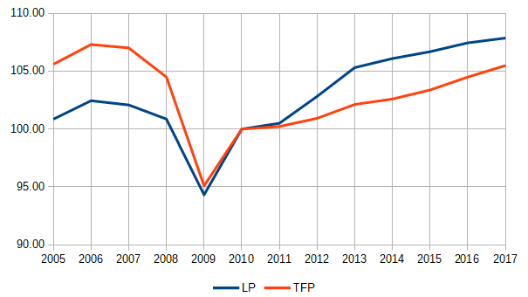

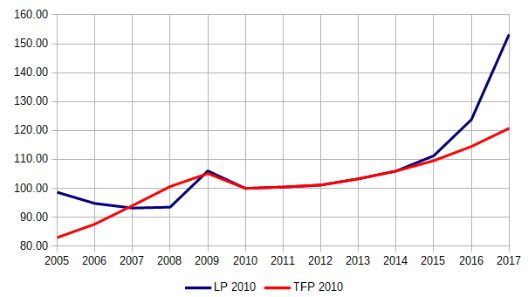

Снижение заработной платы становится очевидным, даже если мы рассматриваем только номинальную валовую заработную плату, [10] снизившуюся на -1,41% по сравнению с 2005 г. и на -3,5% по сравнению с 2010 г.. Несмотря на панические заявления ЕЦБ и организаций работодателей, фактическая дефляция на самом деле ограничена 2016 годом с колебанием цен всего на -0,09%. Во всех остальных рассматриваемых годах, напротив, наблюдается средний рост цен на + 1,54%, даже если их ежегодные колебания иногда настолько слабы, что подтверждают депрессивную фазу. Однако для цели нашего анализа важно отметить, что ежегодное изменение заработной платы остаётся всё время ниже инфляции, измеряемой как ежегодное изменение индекса потребительских цен, за исключением 2014, 2015 и 2016 годов.

Легко догадаться, даже без графиков и таблиц, что динамика реальной заработной платы намного хуже, если учитывать:

- налоговое бремя: налоговые ставки на доходы физических лиц и доходные категории для прогрессирующего налогообложения были изменены несколько раз, но всегда в направление снижения налоговой нагрузки на более высокие доходы; после налоговой реформы 1974 года у нас было 32 категории дохода, самая высокая ставка налога для доходов свыше 500 миллионов лир составляла 72%, самая низкая - 10%; в 2018 году мы имеем 5 категорий дохода, самая высокая ставка для доходов свыше 75.000 евро составляет 43% (только на той части дохода, превышающей 75.000 евро), самая низкая – 23%; есть тенденция к устранению понятия прогрессирующего налогообложения. Неслучайно, что правительство Северной Лиги - Движение 5 Звёзд, представляющее сильно ориентированную на экспорт часть промышленного капитала, пытается ввести единую ставку налога, которая пропорционально больше сказывается на более низких доходах. В настоящее время, если мы возьмём среднюю валовую заработную плату в размере 29.213,56 евро (см. Табл. 3.1), уровень прямого налогообложения и социальных сборов, выплачиваемых рабочим, будет равен 39%. Следовательно, заработная плата нетто после уплаты налогов составляет 17.820,27 евро. Однако то, что больше всего влияет на рабочие доходы и противоречит принципу прогрессирующего налогообложения, установленному Конституцией, - это косвенные налоги (НДС, не подлежащий вычету для конечных потребителей, акцизы и пошлины, которые тоже часто облагаются НДС с мультипликативным эффектом на конечную цену и т. д.), поскольку они облагают потребление независимо от дохода и в основном ударяют по рабочим, вынужденным тратить наибольшую часть своего дохода на потребление продуктов первой необходимости. В течение рассматриваемого нами периода, ставка НДС увеличилась с 20% до 21% в 2011 году и до 22% в 2013 году, акцизы на алкоголь, табак, бензин и нефтепродукты увеличивались как минимум раз в год; гербовый сбор и регистрационный сбор также увеличились, наряду с другими различными местными сборами;

- сокращение и приватизация государственных базовых услуг, от здравоохранения до образования и транспорта: они стали платными и их цены выросли;

- индексация заработной платы рассчитывается не на основе реальной инфляции, а на основе запланированной, с использованием известных фокусов бухгалтерского учёта.

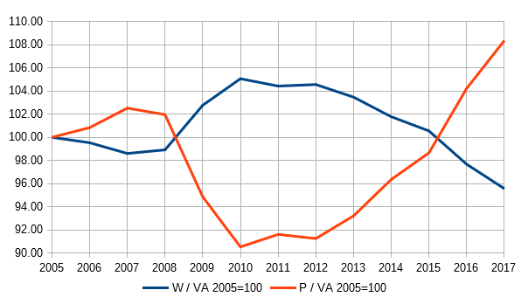

Учитывая вышесказанное, нетрудно понять, что реальная заработная плата снизилась гораздо больше, чем номинальная. Динамика заработной платы и инфляции показана в диаграмме 3.2 (долгосрочные изменения) и в диаграмме 3.3 (годовые изменения).

Диаграмма 3.2 – Индексы средней зарплаты и инфляции